- 海外駐在を目指しているが「自分に向いているのか」不安な人

- 語学力よりも“現地適応力”が大事だと感じ始めている人

- 駐在員を送り出す企業の人事・研修担当者

- 現在、海外駐在中で文化の違いに悩んでいる人

🗞️ はじめに:

この記事は2025年10月7日の調査結果をもとに、現役駐在員たちの“リアルな声”を交えて書いています。

しずろく

しずろく2025年10月7日の毎日新聞に、こんな見出しが出ていました。

「憧れの海外駐在 思わぬ「ミスマッチ」 9割超の企業で途中帰任発生」

以下記事

給与待遇も高く、駐在ブーストもあって、キャリア形成にも有利な海外駐在。

でもそんな海外駐在でミスマッチが生じて、

駐在員が赴任期間よりも早い帰国を余儀なくされるという残酷な記事です。

結構衝撃的な記事ね。

調査を行ったのはビズメイツ社。

毎日の記事によると、ビズメイツ社の調査は「従業員500人以上の企業の人材育成・研修担当者400人」を対象にインターネット調査を実施。

記事によると、短期で帰国となった海外駐在員は

語学不足よりも、文化の違いに対応できなかった人が圧倒的に多いというデータが出ています。

これって出向者本人だけでなく、コストをかけて送り出した企業側にとっても大きな損失。

私も南米で駐在をしてきて、この数字を見て正直「わかる…」と思いました。

駐在って、英語力よりも“人間力”が試される仕事なんですよね。

今回の記事ではその調査の内容の要約に加えて、

実際商社・メーカー・銀行の海外駐在員を多く見てきた私の見解をまとめます。

✅ 結論:途中帰任の理由は「語学」ではなく「文化適応」

本記事の内容。

記事にある海外駐在の途中帰任の原因のトップ👇

| 理由 | 割合 |

|---|---|

| 現地文化・価値観になじめなかった | 35.0% |

| 現地スタッフと合わなかった | 33.8% |

| 日本式に固執して適応できなかった | 26.0% |

| 語学不足で業務に支障 | 18.8%(6位) |

つまり「英語ができないから帰った」人よりも、

「人間関係に疲れて帰った」人の方が多い。

言語が途中帰任の一番の理由ではないということですね。

💬 英語は通じても、気持ちは通じないことがある。

これが駐在のリアルっぽいです。

🌎 現地で見た「成功する人」と「失敗する人」

正直、海外駐在って“成果”よりも“人間関係”で決まります。

私がアルゼンチンに赴任していた頃、

同じ時期に日本から来た先輩がいました。真面目で責任感も強い。

でも結果、彼は5年任期のはずが1年半で帰国しました。

理由は、現地アルゼンチン人スタッフとの関係が悪化したから。

日本式の報連相を徹底させようとしたけれど、

相手からすれば「細かすぎる」「信用されてない」と受け取られた。

現地スタッフとの信頼が築けないと、言うまでもなく本人が達成したい目標の半分もかなえられません。

一方で、別の同僚は“全然違うやり方”でした。

最初の3か月、ほぼ何も口を出さず市場・現地スタッフの観察に徹した。

飲み会にも顔を出して、スタッフの誕生日にはケーキを買ってきて、片言の学んだばかりのスペイン語ででジョークを飛ばす。

気づけばチームが勝手に彼を支えていた。

同じ会社、同じ部署でも結果は真逆。

この差を生んだのは「英語力」ではなく「文化との距離感」だったと自分の経験からも思います。

「研修」と「現場ニーズ」のズレ

もう一つ記事内の興味深いデータ。

ビズメイツの調査では、海外赴任前に語学研修以外の「異文化理解」や「家族ケア」の必須研修を設ける企業は6割弱。

外国語が話せれば現地の適応も簡単なのでは?

って思いがちですが、

でも実際は、「異文化理解」や「家族ケア」。

駐在中に一番必要なのはそこなんです。

🧠 文化を知らずに出発するのは、地図を持たずに旅するようなもの。

安全よりも、“関係づくり”をどう教えるか。

これが、今後の海外駐在企業研修のテーマになると思います。

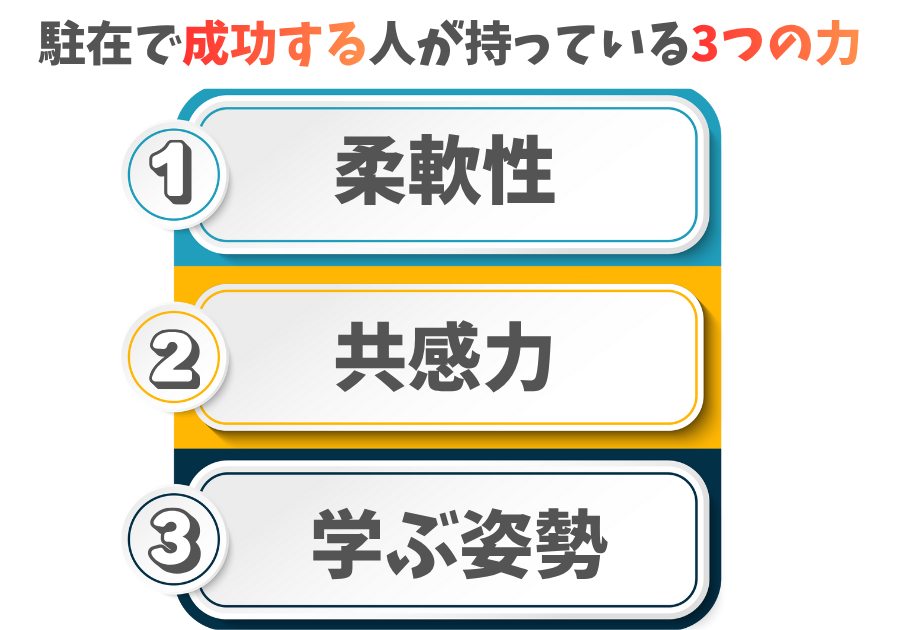

🔑 成功する駐在員の3つの共通点

そんな人間関係・スキルともにタフさが求められる海外駐在。

ここでは海外駐在を成功させるひとが持ち合わせている「4つの力」について説明。

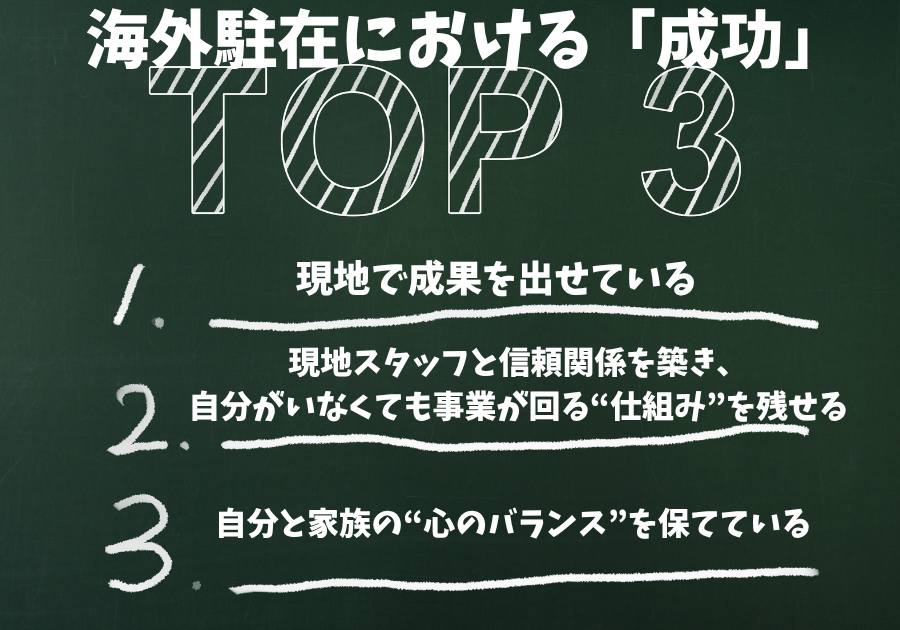

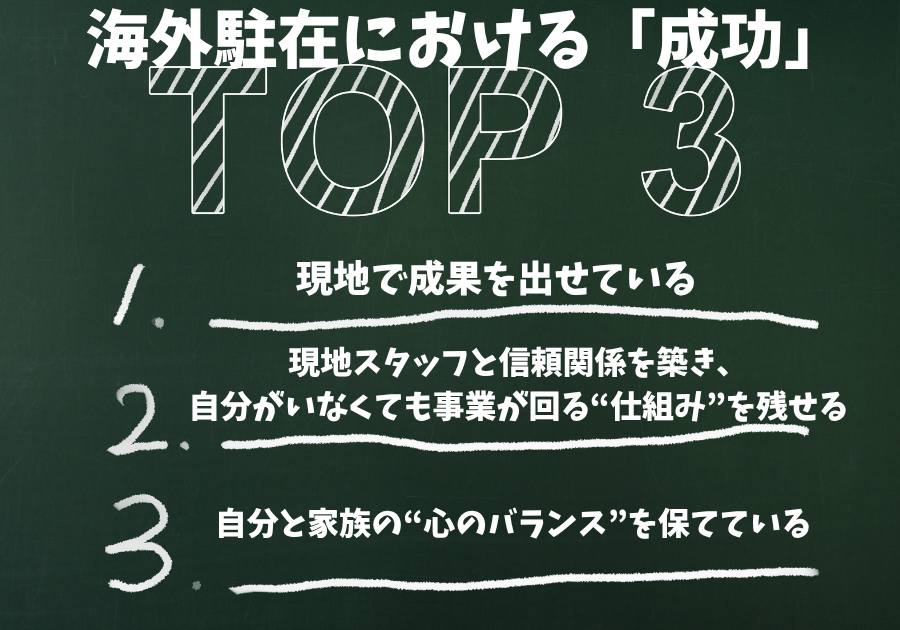

その前に海外駐在の「成功」について。

海外駐在における「成功」は人それぞれかもしれません。

ここではどんな企業においても重視される以下の3点を「成功」と定義してみます。

- 現地で成果を出せていること。

- 現地スタッフと信頼関係を築き、自分がいなくても事業が回る“仕組み”を残せること。

- 自分と家族の“心のバランス”を保てていること

現地で“成果”を出せていること

これは「数字を追う」という単純な意味ではありません。

本社から与えられたミッションをこなしつつ、

現地の実情を理解して自分の言葉で事業を“回せる状態”をつくること。

本社からの要求を受け止め、それを現地の言葉に翻訳し、

チームを動かして結果を出す。

ときには現地のスピード感や価値観に驚き、

自分の常識が通じない瞬間もあるでしょう。

それでも一歩ずつ、数字と信頼を両輪で積み上げる人が、

「成果を出せる駐在員」と呼ばれます。

💡 成果とは、「あなたがいなくなっても回る仕組み」を残すこと。

現地スタッフと信頼関係を築き、自分がいなくても事業が回る“仕組み”を残せる

駐在の本当のゴールは、赴任中の活躍ではなく、

「あなたが帰国したあと」にもチームが成長し続ける状態をつくることです。

言葉よりも、**「あ、この人なら一緒にやりたい」**と思ってもらえるか。

それが現地での成功の第一歩です。

資料やマニュアルを残すだけでは意味がありません。

現地メンバーが自分の言葉で戦略を語れ、

意思決定を自走できるようになってはじめて、

その“仕組み”は生きたものになる。

成功している駐在員は、最後まで“主役”ではなく“助演”。

現地スタッフに光を当て、自分が消えても続く流れをデザインします。

それが本当の意味での「引き継ぎ」であり、

組織にとっての資産になる瞬間です。

余談:

南米では「数字」よりも「信頼」で仕事が進みます。

朝の握手、ランチの雑談、ちょっとした気遣い。

日本では当たり前の“業務外コミュニケーション”が、実は一番の武器になる。

💬 「お前が言うならやってみるよ」

— この一言がもらえた瞬間、駐在員としての“信頼バッジ”を手に入れたようなものです。

自分と家族の“心のバランス”を保てていること

そして3つ目――これは見落とされがちですが、

自分と家族の“心のバランス”を保てていること。

仕事の成果も仕組みも大事。

でも、駐在とは「生き方の総合テスト」でもあります。

見知らぬ土地で、言葉も文化も違う環境に身を置きながら、

自分と家族の生活を守り、

その時間を“人生の糧”にできる人。

休日に現地のマーケットを歩いて、

家族でローカルフードを囲んで笑う。

そんな何気ない瞬間に、

「ああ、この時間を選んで良かった」と思えること。

それこそが、駐在の真の成功かもしれません。

駐在は、仕事の挑戦であると同時に生活の挑戦でもあります。

「家庭が落ち着いているかどうか」は、駐在パフォーマンスに直結します。

ある同僚は、子どもの学校で現地保護者と交流を持つようになってから、

家庭が安定し、仕事でも明るさが戻りました。

家族が現地を楽しめるほど、本人のパフォーマンスも上がる。

これは統計よりも、駐在員たちが肌で知っている事実です。

💬 駐在の成功は、“家族が笑っていられること”。

それが、どんな成果よりも大きな価値なんです。

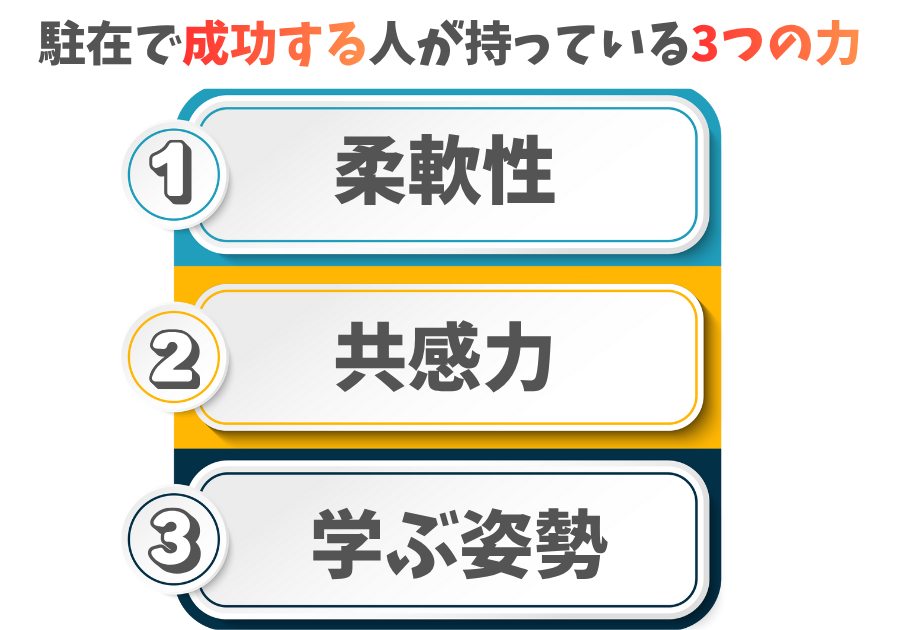

一方で海外駐在で「成功する」人が持っている3つの共通点。

一方で海外駐在で「成功する」3つの共通点。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 柔軟性 | 「郷に入っては郷に従う」。 文化の違いを“面白がれる”人が強い。 |

| ② 共感力 | 日本本社のロジックより「共感の一言」が人を動かす。 |

| ③ 学ぶ姿勢 | 「教えに来た」ではなく「学びに来た」と思えて態度に移せる人。 |

どの国でも、うまくいく人はこの3つを持っています。

それはスキルじゃなく、“生き方のクセ”みたいなもの。

🧳 途中帰任を防ぐ3つの準備

- 現地を知る

→ SNSやブログ(たとえば「駐在Base」)で現地の生活を調べておく。 - 雑談力を磨く

→ 「明日どんな服を着る?」「最近サッカー見た?」——この一言が武器。 - 家族の準備も忘れずに

→ 奥さん・子供の孤立は本人のモチベーションに直結。事前リサーチは超重要。

🧠 企業に伝えたい:駐在員=語学人材ではない

人事や研修担当の方へ。

「英語ができる人を海外に出す」だけでは、もう通用しません。

必要なのは、“文化を翻訳できる人”。

現地のやり方を理解し、日本の価値観を噛み砕いて伝えられる。

そんな“橋渡し人材”を育てる仕組みが求められています。

🌱 まとめ:海外駐在は“英語試験”じゃない。“人間総合力試験”。

まとめです。

カルチャーショックに戸惑うのは、挑戦している証拠。

完璧じゃなくていい。

でも、「違いを楽しむ力」だけは、忘れないでほしい。

🌍 現地に溶け込むことは“自分を失う”ことじゃない。

“自分の世界を広げる”ことなんだ。

📚 出典・参考

- 毎日新聞(2025年10月7日):「憧れの海外駐在 思わぬ『ミスマッチ』 9割超の企業で途中帰任発生」

- ビズメイツ株式会社(2025年9月):「海外赴任に関する企業研修調査」

- 駐在Base独自インタビュー(2024–2025年、南米・東南アジア・欧州駐在員10名の声)